Synopsis : Un jeune dessinateur de caractères rejoint Google Font à New York, persuadé de participer à une mission noble : préserver les écritures du monde dans l’ère numérique. Mais derrière les murs de verre du géant de Mountain View, il découvre une toute autre réalité : manipulations, collusions secrètes et pillage de données planétaires.

Au fil d’une enquête haletante, les polices de caractères deviennent des armes et les glyphes des indices. Entre complot industriel et chasse au trésor archéologique, se dessine une lutte où chaque lettre peut faire vaciller un empire.

De Bayonne à New York, de Louis Colas à Google Fonts, ce thriller typographique brouille les frontières entre fiction et réalité. Et si, au cœur des alphabets, se cachait la clé pour renverser les géants ?

_____

Chapitre 1 : l’internalisation

Internet, ça pourrait se lire « interné ».

On prononce bien calumet ou choupinet. Mais Internet n’est pas choupinet. Depuis Arpanet, la Toile s’est taillé la part du lion dans nos vies d’agneaux. Impossible de démêler les fils : les données sont calcifiées au fond des data centers décentralisés. Chaque requête fait remonter à la surface un fragment de « data favorisée », perdu dans le grand bouillon de culture mondialisé, tandis que la masse des autres données sédimente dans la pénombre des couloirs aux disques durs réfrigérés.

Interné, je l’avais été.

Aujourd’hui, je suis internalisé.

Premier jour dans ce grand monde. Mon employeur m’accueille à l’américaine. Étrange sensation : tendu et attendu à la fois. Sur le bureau, un kit de bienvenue : un mug, des stickers et une gourde en aluminium. Je souris.

Mon ordinateur est en cours d’installation : sauvegarde et archivage des trois années de travail du précédent collaborateur. Son disque dur se refait une jeunesse. Les drives se download un à un. Pourtant, la notion de drive évoquait pour moi, jusqu’à peu, une certaine idée de l’Amérique : aller au cinéma en voiture, passer par un McDrive après le rond-point où l’on ne s’arrêtait presque jamais. Mon père vilipendait cet impérialisme américain qui balisait l’entrée des zones industrielles. D’ailleurs, dans impérialisme, il y a père.

J’avais atterri la semaine précédente, juste le temps de m’installer dans un studio post-étudiant. Quinze mètres carrés : un four qui bloque le passage dès qu’il ouvre sa bouche, un frigo qui ronronne comme ce chat que je n’ai jamais eu. Par la fenêtre, l’Hudson se devine, ponctuant mes journées du passage de cargos chargés de cubes multicolores.

Je vis à Bayonne, dans le New Jersey, tout près du port de Cape Liberty, l’un des trois ports industriels de New York. Rien n’est dû au hasard, hormis le hasard lui-même.

Pourquoi le vent souffle-t-il plus de l’est vers l’ouest à la latitude de l’équateur, et l’inverse ailleurs ? Pourquoi le monde tourne-t-il rond, dans un sens plutôt qu’un autre ? L’opportuniste, comme le véliplanchiste, surfe selon la générosité impromptue d’un vent espiègle. Il revient à bon port parce qu’il a su saisir le bon moment. Mon histoire est une suite de hasards, qui commence à Bayonne, en 1923.

Internalisé. La journée d’intégration me laisse un goût étrange. Nous sommes une quinzaine, fraîchement recrutés, d’horizons divers et aux missions éclectiques. L’entreprise occupe plusieurs étages d’une tour de verre, perdue parmi les gratte-ciel. D’ici, les préoccupations météorologiques diffèrent selon qu’on travaille au-dessus ou en dessous du 40ᵉ étage. Plus haut, des antennes tutoyaient les dieux. Et pour les agnostiques, il suffisait de remonter d’une lettre dans l’alphabet : de dieux, nous passions à cieux.

Ici, au 14ᵉ étage, la journée se rythme entre cours de cuisine, repas-dégustation, ateliers RH et icebreakers pour tutoyer tout le monde au plus vite. Mes coéquipiers sont front-end developers, data analysts, spécialistes en cybersécurité ou creative coders. Moi, je suis le seul du service « Fonts & Typography ».

Nous sommes mal logés : un bureau dans un recoin, loin des requins. Une petite équipe de trois, fondée par Dave Crossland, apôtre de la typographie open-source. Il avait encadré ma thèse pendant trois ans avant de me recruter en sortie d’école. Un étage plus haut, les hautes sphères de la direction se prennent pour des rooftop-managers. Deux mondes cohabitent, comme dans une immense colocation verticale. Sans le savoir, nous sommes 250 dans le même sac.

______

Chapitre 2 : Dessinateur de caractère

— T’es typographe ? C’est quoi ce métier ?

— Non. On ne dit pas typographe. On dit « dessinateur de caractères ». C’est important : les mots ont un sens.

Je ne sais pas pourquoi, mais mon affabilité frôlait souvent le zéro absolu — surtout lorsque l’ignorance de mon auditoire venait se frotter au mépris de bruits de couloirs. Comme un félin à l’affût, je supportais mal qu’on empiète sur mon territoire. Sensible, je sortais aussitôt les griffes dès que je me sentais attaqué.

C’est ainsi que, dès le premier jour, on m’affubla de l’étiquette de « geek » et du surnom « Typo-Tiger ».

C’est vrai que j’étais tatillon sur l’usage des mots. Le typographe, c’était l’ouvrier qui composait les textes avec des caractères de plomb. Dans la hiérarchie de l’imprimerie, c’était une place enviée — loin des rotatives bruyantes qui crachaient leurs kilomètres de papier.

Il donnait forme au texte. Lettre après lettre, ligne après ligne, il composait dans ses grilles métalliques les mots des autres pour en faire des pages noires et blanches.

À côté, un jeune assistant glissait du papier vélin vierge dans la gueule d’une monstrueuse monotype deux couleurs, presse rotative la plus innovante de l’époque, conduite par le vétéran de l’atelier. Une erreur de calage de quelques millimètres et des milliers d’exemplaires partaient au pilon. Ici, chaque bataille se gagnait à la seconde près. Et au millimètre.

La dictature du rendement avait peu à peu soumis l’homme à la machine. Les rotatives — l’équivalent du prix d’un data center d’aujourd’hui — imposaient leur rythme 24 heures sur 24. Les journaux à fort tirage arrivaient le soir par bobines d’une tonne ; puis les nouvelles du jour prenaient l’encre au pied de la lettre pour raconter leurs histoires. En arrière-plan, des silhouettes allaient et venaient : façonneurs, relieurs, paquetteurs, livreurs, tous veillant à ce que l’information du matin soit prête.

Chacun connaissait avec précision l’orientation, la durée et la force de son prochain geste. L’artisan devenu ouvrier avait réduit son savoir-faire à une tâche unique, paré du titre de pacotille d’« ouvrier spécialisé ».

Pourtant, dans cet empire taylorien, un métier résistait : celui de typographe. On pouvait accélérer l’impression, rationaliser les mouvements, robotiser les gestes… mais la composition des textes exigeait encore une intelligence humaine. Derrière chaque lettre, un esprit pouvait corriger un accent ou, à l’inverse, glisser une coquille. « Coquille » : ce fameux mot dont l’oubli d’une lettre en fait une « couille ».

Sur une même page, perfection et erreur grossière cohabitaient. Le patron, fort d’investissements pharaoniques et entouré de banquiers en haut-de-forme, cherchait à gonfler ses marges en rognant — au pied de la lettre — celles de ses ouvrages.

Mais dans l’atelier de composition, chacun savait : de la largeur des marges dépendait l’espace de pensée du lecteur. Plus un texte était essentiel à la connaissance, plus ses marges devaient être généreuses. Comme un encadrement blanc isolant l’œuvre du tumulte du monde.

Plus haut dans la hiérarchie, il y avait le dessinateur de caractères. Loin du vacarme des machines, il travaillait à la fonderie. D’abord, dessiner chaque lettre sur papier calque. Puis graver les poinçons d’acier. Enfin, fondre le plomb pour multiplier les caractères. Précision d’orfèvre : aucune approximation tolérée. Chaque glyphe devait être parfait. Chaque courbe, contre-courbe, empattement et délié exigeait une concentration totale.

Aucune machine n’y pouvait rien. Même les plus avant-gardistes avaient tenté de normaliser les formes, mais l’œil humain préférait les lettres humanisées aux alphabets trop géométriques. L’art appelait à ralentir, loin des sirènes productivistes.

Gutenberg avait passé deux ans à graver les 290 poinçons nécessaires à sa Bible à 42 lignes. Aujourd’hui, on dessine deux mille caractères en quelques semaines, intégrés dans des fontes numériques accessibles instantanément à des milliards d’utilisateurs.

Majuscules, minuscules, chiffres, lettres accentuées, ponctuation, symboles, signes diacritiques… Ajoutez les variantes cyrilliques : voilà deux mille caractères, presque un signe nouveau par an depuis deux millénaires.

J’étais désormais dans cette industrie digitale, sur un autre continent, au cœur d’une compagnie mondialisée. L’encre et l’acier avaient laissé place au pixel et à l’octet. Et pourtant, derrière l’apparente fluidité des flux numériques, le métier résistait aux sirènes de la rentabilité.

Même ici, chez Google, le diktat de l’efficacité se brisait contre la vitre du bureau Fonts & Typography. Dans ce petit îlot d’érudition, chaque glyphe portait encore l’empreinte de la patience, de la sueur, de l’odeur d’encre et des calques crissants. Depuis cinq mille ans, vingt-six petites lettres continuaient leur labeur libertaire : offrir au monde la liberté d’expression. Liberté qu’aucune machine ne remplacerait jamais. Ça compte.

La police Noto compte plus de 60 000 caractères. Mon prédécesseur y avait consacré trois ans de sa vie. Monotype avait développé le noyau latin, grec et cyrillique. Dalton Maag s’était chargé des versions africaines et asiatiques.

D’autres studios avaient pris en main les langues indiennes, coréennes, arabes… Mille langues écrites avec une seule typographie : une tour de Babel logée dans un fichier de quelques Mega-octets.

Malgré leur quantité, j’aimais chacun de ces signes. Comme les humains, les caractères ont leur caractère. Un tilde sur le ñ vous emmène en Catalogne. Un tréma sur le ïatus vous propulse vers les fjords nordiques. Chaque lettre est un voyage en noir et blanc.

Le dessin de caractères a quelque chose de paradoxal : c’est un art qui ne doit pas se voir. Passer des heures sur la courbe d’une boucle de e, refaire, refondre, chercher l’équilibre parfait… pour que des milliards d’yeux la lisent sans même y penser.

Mon esprit, parti en rêverie, fut rappelé à l’ordre par le gentil organisateur :

— Hey, le type designer français, t’es avec nous ? Ou t’es resté à Bayonne, côté français ?

La journée touchait à sa fin. Il me restait quelques paperasses. Ici, la sécurité ne laissait rien au hasard : profession des parents, comptes fiscaux, mutuelle privée connectée en API, empreintes digitales synchronisées…

Demain, la Worldwide Compagnie me remettra un badge sécurisé, puce biométrique bien visible, rose fluo aux reflets irisés.

______

Chapitre 3 : Bayonne, 1923.

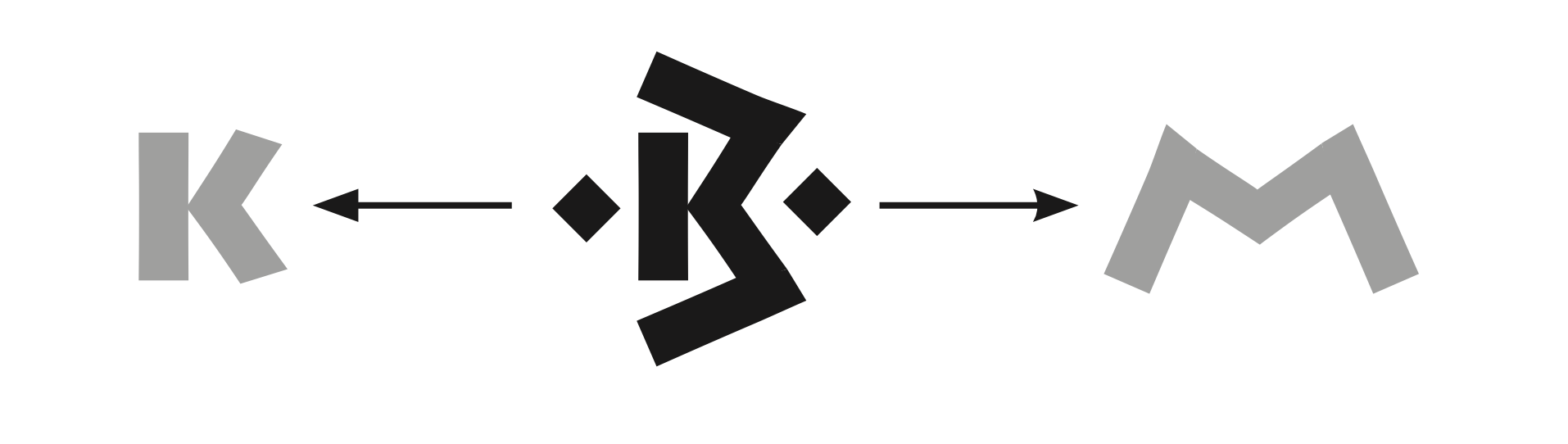

Mon mémoire d’étude avait traversé l’Atlantique. L’équipe du Noto cherchait un spécialiste des écritures basques. En effet, après avoir incorporé les grandes écritures, ils cherchaient de nouveaux glyphes à ajouter. De mon côté, après des études d’art appliqué, un diplôme national supérieur en typographie, — ne me demandez pas pourquoi — je me suis retrouvé propulsé à faire ma thèse intitulée « La typographie des stèles funéraires basques — Louis Colas revisité par le numérique ».

Louis Colas était un professeur passionné de cultures populaires, qui officiait à Bayonne vers 1920. Il avait découvert l’art des stèles funéraires basques, ces pierres sculptées, souvent énigmatiques, que l’on trouve dans les cimetières des villages de l’arrière pays. Pendant des années, il consacra son temps libre à documenter, inventorier et reproduire minutieusement, en relevant les symboles et les motifs.

Colas publia en 1923 L’Art funéraire dans les Basses-Pyrénées, illustré de ses propres relevés : 500 dessins compilés.

Malgré un contexte historique perturbé (1914-1918), c’est un précurseur de la reconnaissance culturelle régionale. Son travail a permis de conserver un patrimoine graphique multimillénaire. Ces stèles, parfois médiévales, souvent du XVIᵉ ou XVIIᵉ siècle, allaient devenir le fleuron d’une renaissance visuelle néo-gothique.

La Troisième République avait banni l’usage des langues régionales à l’école. La France ne devait être « qu’une et indivisible ». Ce n’était pas la mode de s’intéresser aux aspérités culturelles locales. En documentant ces formes autour des années 1920-1923, Louis Colas allait offrir un riche matériel visuel rapidement imité par ses contemporains.

Façades de cafés, frontons de fermes, monuments aux morts… Dans ces années-là, il était de bon ton d’utiliser la graphie basque. Cette écriture, qui n’avait jamais été normalisée, allait retrouver une nouvelle jeunesse dans cette renaissance régionale. De leur côté, les Bretons ont eu leur mouvement « Ar Seiz Breur ».

Il était naturel que mon nom ressorte sur ce sujet. Ce n’est pas tous les quatre matins qu’un hurluberlu s’entiche d’un sujet de niche. Pourtant, aussi ridicule que semble l’intitulé de mon pavé, cette thèse m’avait passionné.

Ce répertoire de formes oubliées était un réservoir symbolique puissant. Loin de la culture dominante centralisée, les marges sont des refuges pour échapper aux logiques standardisées. Cette histoire de la typographie basque était donc mon laboratoire.

J’aurais aimé être là quand Louis Colas sillonnait l’arrière-pays à la recherche de tombes. Chapeau de paille et crayons bien taillés. Dessinant méticuleusement chaque stèle, chaque pierre.

Sa mine de plomb fonctionnait comme une photocopieuse. Il commençait par un relevé à l’échelle 1:1, posant sa feuille de papier de soie comme pour transformer la stèle en petit fantôme. Puis, venait décalquer à travers le voilage de couturière, les motifs les plus saillants.

Ensuite, il réalisait deux ou trois relevés à l’aquarelle pour conserver les couleurs. Selon la chromie de son encre, on pouvait deviner s’il y avait du lichen ou non sur la pierre.

À force de comparer ses relevés, j’avais acquis une certaine expertise en matière de motifs et de glyphes. Pourtant, sur les planches dessinées, un motif inconnu revenait discrètement comme un ornement, toujours placé au même endroit, en marge, presque comme une signature invisible. Difficile d’y attribuer un sens.

Les archives départementales avaient mis du temps à comprendre mon intérêt pour Louis Colas. « Si vous changez d’avis, on pourra considérablement mieux vous nourrir sur le sujet de l’architecture anglaise bourgeoise à Biarritz », se plaisait à répéter la conservatrice sur un ton sarcastique. Visiblement, il y avait la grande et la petite histoire. La Belle Époque et toutes les autres Moches Époques.

J’avais planché des heures à numériser sauvagement ces milliers d’esquisses et de croquis enfouis dans ces réserves. Les relevés sur papier de soie ressemblaient à des squelettes décharnés que le temps avait rendus friables, comme ces fines tranches de charcuterie locale qui s’effritent lorsqu’on essaie d’en tourner la page. Mon œil était devenu sensible aux minuscules variations qui accompagnent le dessin de chaque lettre gravée : courbe, contre-courbe, plein, délié. Durant trois années, j’avais écumé ces archives, puis patiemment dessiné cette fameuse typographie « Basque Sans », sans qui je ne serais pas devenu résident à Bayonne, New Jersey.

C’est au cours de cette période que je m’étais formé aux rudiments techniques de la typographie. De manière évidente, créer une typographie consistait à dessiner 26 lettres, sous toutes les coutures. Mais, de manière moins évidente, il s’agissait aussi de programmer. C’est d’ailleurs un domaine davantage régi par le droit des logiciels que par le droit d’auteur.

Le code informatique avait cela de magique qu’il rendait soudainement utilisables ces lettres patiemment dessinées à la plume numérique. On pouvait enfin composer des mots, puis des textes.

Le cœur de la programmation commençait par les lettres ligaturées. C’est une variété de lettres particulières. Disons que si la typographie était un royaume sous l’Ancien Régime, alors les ligatures seraient l’aristocratie de ce pays. De très belles lettres, comme la fusion d’un « æ » ou d’un « ff ». Principalement ornementales, les ligatures avaient connu leur heure de gloire au Moyen Âge, lorsque, pour gagner quelques caractères par ligne, dans un souci d’efficacité, le moine copiste venait entremêler deux caractères adjacents pour n’en faire plus qu’un. Économie de place et gain de temps. Aujourd’hui, la place n’est plus vraiment comptée, et nos écrans déroulent à l’infini des textes sans ligatures.

La fonction programmée est pourtant simple :

feature liga { sub « et » by « & »; }

Une simple fonction de remplacement. Un ordre minimal indiquant, lorsqu’un texte doit s’afficher, de changer les « et » par des « & ».

À cette époque-là, dans mes recherches, j’avais besoin de définir dans quelles conditions la graphie basque de telle lettre devait s’afficher ou non. Sans le savoir, j’avais trouvé le détonateur de la future déflagration.

______

Chapitre 4: Dave, Ralph et tickets restaurant.

8 h 45. Je n’aimais pas être en retard. Pourtant, quand j’avais demandé quels étaient les horaires de travail, personne n’avait su me les indiquer.

J’entrai avec appréhension dans l’open space aux allures de loft industriel. Des centaines de mètres carrés s’étendaient à perte de vue, jusqu’à cette façade de verre où mon regard venait percuter une vue imprenable sur une forêt d’immeubles de plus de 40 étages.

Entre moi et cette vue foudroyante : des dizaines de bureaux alignés, et d’innombrables objets hétéroclites suspendus aux murs et aux plafonds. Comme si c’était la seule liberté individuelle tolérée dans ce bureau collectif, et qu’une armée d’enfants avait scotché, entre autres, des posters de Pokémon et des bouées flamants roses géantes.

Les opens spaces d’habitude ça ressemble à ces bureaux qu’on voit dans les films des années 70 avec Dustin Hoffman. Des alignements de bureaux métalliques avec des mini-cloisons en plastique beige. Je me doute bien que la machine à écrire et le téléphone à cadran ne sont plus de notre temps. Pourtant ce que je découvrais était tout autre. Comme une énième version mise à jour de cet openspace originel.

À première vue, personne ne semblait vraiment travailler. Un groupe bavardait à voix haute devant une machine à café chromée digne d’un cockpit de fusée; deux autres s’affrontaient autour d’une partie de ping-pong, tandis qu’un manager, chemise entrouverte et sourire figé, observait la scène avec une satisfaction étrange.

— Helllooo ! lança-t-il en s’approchant, main tendue, enthousiaste, comme s’il m’attendait depuis des semaines. « Ici, on privilégie la flexibilité et l’autonomie ! Tu arrives quand tu veux, mais attention : l’important, c’est d’être aligné avec la team. »

Je hochai lentement la tête, sans vraiment comprendre ce qu’il entendait par « aligné » . Devais-je me tenir dans un alignement vertical, horizontal ou virtuel avec le reste de l’équipe ?

– Le brief du matin commence dans la chill room dans cinq minutes, ajouta-t-il en me poussant gentiment vers un canapé pastel où d’autres collègues s’installaient déjà avec leurs mugs à citations motivantes.

Je me laissai tomber sur un pouf rempli de granulés en polystyrène, non sans perplexité. Une question me taraudait : à quel moment ces gens travaillaient-ils réellement ? Je pris discrètement un stylo et notai en marge de mon carnet : « Objectif du jour : comprendre ce que je fais ici ».

La matinée se déroula comme un rouleau de papier toilette molletonné. Depuis le siège capitonné de la salle de réunion nous avons eut droit au speech d’un type qui aime s’écouter parler. Il était question de «reporting, full-stack, stock options… ». Heureusement il y avait du café chaud et des donuts bio. Pour faire patienter mon estomac, je cherchais le nom de toutes les typographies dans lesquelles un donut aurait pu remplacer la lettre O sans dénoter. Le «Cooper Black » me vint immédiatement. Vous savez la typographie d’EasyJet. Visiblement il faisait faim et cette réunion m’ennuyait à mourrir.

Ma mère m’avait habitué à préparer mes repas de la semaine le dimanche soir. J’aimais cette soirée cuisine, l’odeur de l’oignon crépitant au fond de la poêle, avec des petits cris que j’interprétai comme des suppliques de condamnés hérétiques promis au bûcher de l’Inquisition.

Je les entendais me supplier :

« Jurés, nous rejetons notre dieu “Oignon supérieur” et sommes prêts à croire en n’importe quel autre dieu légumineux ! »

La sincérité se lisait au fond de leurs yeux rouges, et l’atmosphère se chargeait vite de leur torpeur lacrymale; j’esquissai une petite larme piquante en guise de compassion. Bientôt, l’heure de rajouter quelques blancs de poulet grillés me ferait oublier ce génocide en rondelles.

Ici, j’avais reçu un carnet de tickets-restaurant. 8,99 $ à dépenser dans l’un des 67 restaurants et snacks du quartier. Il semblait normal, dans ce pays, de déléguer à d’autres la responsabilité de se nourrir. Poulet aux hormones et maïs OGM ? Je préférai ne pas savoir.

L’après-midi, après la grand-messe matinale et corporate, je retrouvai enfin ma véritable équipe : Dave Crossland, le gourou ; Ralph Levien, le développeur ; puis aussi Jonathan Kew, Irina Blok et Thomas Jockin, dit le professeur.

Mon accueil fut sobre et chaleureux. Une boîte de chocolats alphabétiques m’attendait : 26 variétés de cacao classées de A à Z. Dave, qui avait suivi à distance ma thèse pendant trois ans, semblait ému de m’accueillir dans son équipe.

Son petit mètre soixante-dix entoura mes épaules chaleureusement à l’américaine. C’était un vieux quarantenaire ébouriffé, habillé façon open source, jean-t-shirt. Son look ne devait pas lui prendre beaucoup de temps de cerveau au petit déjeuner. Malgré cette décontraction, Dave était une pointure internationale de l’open source. FontForge avait été son premier terrain de jeu. Il l’avait découvert durant ses études, puis avait investi ses heures perdues à gagner des points dans la communauté du logiciel libre. On pouvait parler du logiciel libre comme on parlerait du monde libre : des conditions démocratiques pour le code, garantissant des libertés fondamentales : liberté d’usage, liberté de modifier, transparence du code et liberté de redistribuer. Conception philosophique issue de la Free Software Foundation et de Richard Stallman, au tournant des années 80.

Dave était un apôtre de cette philosophie. C’était aussi un poète, capable de vous parler de chaque police comme s’il parlait de ses enfants. Avec force de détails, il vantait les empattements irréguliers de tel caractère, puis, par équité, soulignait l’attrait du dessin de la lettre « g » de sa voisine.

« Regarde-moi cette gueule ! La boucle qui se termine comme un menton de pêcheur écossais. Quand je regarde cette lettre, je sens le poisson frais débarqué sur le marché de Glasgow. Et juste après, je me retrouve dans les écrits humanistes de David Hume. Il paraît que la lumière de l’Écosse coule dans mon sang. Ça remonte à cinq générations, mais mes ancêtres, pour éviter la famine, ont jeté leurs enfants sur un bateau, direction le Nouveau Monde. Je suis un descendant de migrants.»

J’aurais pu l’écouter pendant des heures me parler de dessins de lettres et de philosophes écossais. Mais Ralph, plus pragmatique, interrompit l’élan de Dave :

« Et si on lui montrait l’avancement du Noto ? On a presque terminé le Noto Sans Thaana ! »

Bien qu’érudit, j’étais incapable de deviner de quelle région du monde venait cette écriture. J’appris rapidement qu’il s’agissait de la langue des Maldives, un système né au milieu du XVIIIᵉ siècle, métissage d’écriture arabe et indienne. Comme l’arabe, le Thaana s’écrivait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Écrire à rebrousse-poil, remonter le temps, rembobiner les mots comme pour retourner « à l’origine était le verbe ». À moins que ce soit l’Occident qui se trompe de sens, en allant de gauche à droite. D’ailleurs, la droite et l’extrême droite semblaient prendre le dessus : Trump, Orbán, Poutine, Modi, Netanyahou… J’avais soudainement envie d’écrire de droite à gauche.

Aussi bien Dave que Ralph dégageaient quelque chose de simple et rassurant. Ils étaient attentionnés et j’avais le sentiment d’être attendu. J’allais vite me rendre compte que j’intégrais une petite famille… de caractère !

Si le siège de Google était californien, certaines équipes étaient délocalisées à New-York. Dix pour cent des effectifs étaient regroupés sur la côte Est. Nous faisions partie de cette petite caste.

______

Chapitre 5 : Nos ancêtres les Vascons.

Vers la fin des années 30, Pierre Colas était complètement ruiné. Bien avant la grande dépression, il avait déjà traversé la sienne. Sa fortune avait permis la publication de son fameux recueil à compte d’auteur, mais son infortune en était née. Un pavé de deux kilos, réunissant cinq cents croquis et une trentaine de photographies, le tout tiré à une centaine d’exemplaires seulement. C’était le fruit de vingt années passées à crapahuter sur l’ancienne circonscription des Vascons, cette contrée que l’on appellera plus tard le pays Basque.

Les deux mots « vascons » et « basques » ne semblent pas liés de prime abord, et pourtant « Vasco » deviendra « Basco » avant d’être francisé en « Basque ». Étonnant comme le passage du « v » au « b » paraît couler de source. On appelle ce glissement le « bêtaçisme ». Un terme qui n’a rien à voir avec une forme de racisme contre la bêtise, mais qui désigne la situation où une langue ne distingue plus les sons b et v, les prononçant de la même façon. Comme deux faux jumeaux. Et d’ailleurs, ce voisinage se reflète même sur nos claviers : les lettres b et v sont voisines. Rajoutons le « g » qui donnera « Gascons » et qui se range sur nos claviers juste au dessus du « v » et du « b ».

Colas travaillait à une époque où la grande affaire du monde était la montée des nationalismes. « Nos ancêtres les Gaulois » en était le refrain lancinant. Pourtant, les Vascons n’avaient rien de gaulois, et encore moins de romains. C’était un peuple bien plus ancien, aux origines obscures et toujours débattues.

On classe leur langue comme une langue isolée, sans lien connu avec d’autres familles linguistiques. Les nôtres, dites latines, descendent de l’indo-européen, langues venues des confins des steppes lointaines et des temps immémoriaux. On pourrait presque parler de langue de migrants tellement elles ont voyagés.

Mais la structure lexicale et grammaticale du basque reste unique. Comme si cette langue avait traversé les millénaires depuis l’âge de pierre. D’ailleurs, certaines thèses osent même la faire remonter à la préhistoire, bien avant l’invention de l’écriture.

Et au fond, cela s’explique. Imaginez : un océan infini bordant le littoral basque. Une immense chaîne de montagnes dans le dos. Et loin derrière, un bassin méditerranéen dont l’énergie cinétique se déploie dans l’autre sens. Depuis Marseille, les vents portent naturellement vers Barcelone d’un côté, ou vers la vallée du Rhône de l’autre. Pas besoin de GPS pour deviner que l’influence du levant serait tardive. C’est ainsi que les Romains ne débarquèrent ici qu’en bout de piste, bien après la conquête de la Narbonnaise.

En feuilletant les pages cornées de l’ouvrage de Colas, je découvrais combien cette langue de tradition orale avait laissé si peu de traces écrites. L’occupation romaine avait apporté son art lapidaire. Frontons et pierres tombales rendaient grâce aux divinités du panthéon romain avec une régularité presque administrative. Mais pour les habitants, l’inégalité technique se fit vite sentir. Sans la maîtrise de la métallurgie, leurs outils rudimentaires ne permettaient pas de sculpter ni de graver la pierre avec la précision des bas-reliefs latins.

L’import-export était erratique, et les livraisons de « burins haut de gamme » par Amazones se faisaient rares. Il faut dire que les frais de port étaient prohibitifs : il fallait contourner la péninsule hispanique, traverser Gibraltar au nez et à la barbe de farouches barbares, remonter au large du Portugal puis virer brusquement à droite pour entrer dans le golfe de Gasconne. Tout au fond, se trouvait Lapurdum, l’antique Bayonne.

Faute d’outil de qualité, les Vascons retournèrent le problème, attaquant la pierre en sens inverse, selon une méthodologie bien surprenante. Plutôt que de graver, ils grattaient autour des lettres, les faisant ressortir en bas-relief. Ingénieux, mais fragile. Avec le temps, l’érosion dévorait de ses dents les volumes saillants, alors que les lettres romaines, creusées dans la roche, survivaient aux siècles sans peine. Les Romains furent à la typographie ce que l’iPhone fut au Nokia : une petite révolution.

Pourtant, pour les archéologues des lettres anciennes, cette écriture basque offrait un alphabet d’une grande poésie. À la fois rudimentaires et sophistiqués, les caractères vascons semblaient bâtis sur une charpente plus large que leurs équivalents romains. Comme si l’on comparait un rugbyman à une danseuse d’opéra.

Quoi qu’il en soit, j’avais consacré trois années à l’étude de ces lettrages, sillonnant les mêmes routes que mon prédécesseur un siècle plus tôt.

Colas avait disparu de la circulation un hiver de 1929. Sans prévenir ni épouse ni enfants — puisqu’il n’en avait pas. Le sieur était vieux garçon, épris autant de vieilles lettres que de vieilles pierres. Solitaire, aigri pour tout le reste. Sa disparition n’avait ému que quelques vieux archéologues régionaux.

Les archives locales rapportent qu’il s’est éteint dans le plus grand dénuement. Sans autre précision. Pour ma part, en consultant ses papiers personnels — des dizaines de carnets de croquis et de notes — je fus marqué par une étrange mention griffonnée à la dernière page du dernier carnet : « … avant que les vautours ne referment leurs serres ». Le tout était signé d’un glyphe inconnu. Le même qui revenait sans cesse, griffonné dans les marges de ses carnets.

______

Chapitre 6 : Bayonne, New Jersey.

En ce mois de septembre, la température à Bayonne NJ était insupportable. La ville sentait encore l’odeur des terminaux pétroliers qui avaient fait sa fortune jusqu’aux années 50. Au détour de quartiers pavillonnaires de briques rouges, alternant rangées de commerces bas de gamme avec d’anciennes cuves blanches et rouillées. Véritables montagnes de 3 étages, cylindres remplis d’or noir, qui avaient fait la richesse de Bayonne-New-Jersey pendant près d’un siècle. Le mazout du mois d’août semblait s’évaporer du sol de septembre, comme une évanescence olfactive d’une terre polluée par une industrie ravageuse. D’immenses logos Exxon et Standard Oil venaient égayer le paysage, malgré leurs rides d’oxydation qui dessinaient au Pantone rouille de longues coulures, comme autant de cicatrices dans ce territoire balafré. Plus loin, de grandes usines désaffectées s’occupaient de dessiner le reste d’un décor de film muet.

Buster Keaton aurait pu débarquer sur une berline al caponienne, faire un roulé-boulé à mes pieds, me cracher une bouffée de cigare de La Havane en pleine poire, puis repartir aussi vite qu’il était arrivé en dansant des claquettes.

L’Amérique a cela de surprenant, c’est que tout est possible. Il ne faut s’attendre à rien et croire en tout. Le rêve hollywoodien est un moteur puissant. Surtout si tu es blanc et bien peigné. Mais la crasse du carburateur a largement résolu l’équation. Si tu es noir, à toi la suie, la crasse et les emmerdes associées. C’est un peu Black Rock versus Black Lives Matter.

J’étais installé dans un minuscule studio, sous les toits d’un petit bâtiment typique du quartier. Un petit immeuble qui pourrait ressembler à ceux que l’on commence à croiser au nord de la Seine. Briques rouges agrémentées d’escaliers extérieurs. Particularité de ce dernier, il était construit sous une immense voie autoroutière. Deux piliers géants, telles des tenailles, enserraient mon immeuble entre leurs crocs. Une centaine de milliers de voitures me passaient littéralement sur la tête. Mais étrangement, le parapet officiait le rôle de parapluie. Aucune goutte de pluie ne tombait jamais dans les gouttières de zinc flambant neuves malgré son grand âge.

Au bout de la rue, on devinait la silhouette mythique de Manhattan. Skyline d’immeubles parmi lesquels se trouvait mon bureau. À l’opposé, derrière moi, le Bayonne Bridge dessinait une arche au-dessus de la ville. Comme pour refermer le paysage d’une porte symbolique.

Dehors, quelques vieux Polonais traînaient leurs guêtres et salopettes en jeans, autour de parties interminables de dominos. Anciens dockers, immigrés arrivés par bateaux-cargos dans les années 50, juste avant la chute du rideau de fer. Leur vie de labeur s’écrivait sur leurs mains fatiguées et les dominos classiques étaient souvent trop petits pour leurs gros doigts trapus, si bien qu’ils avaient confectionné dans le bois patiné des vieilles caisses leurs propres dominos. Chaque domino portait encore la trace de ses voyages : une tache de peinture rouge d’un container venu de Hong Kong ou un parfum discret de café colombien qui avait imprégné le bois au fil des années.

Tout cela avait l’avantage de me permettre de me loger sans vendre un rein. Bayonne était à 45 minutes de train des bureaux situés au 111 Eighth Avenue dans le quartier de Chelsea. Mon salaire de débutant ne permettait aucune autre destination de villégiature.

______

Chapitre 7 : Jedi Blue.

En arrivant au bureau, quelque part entre 8 h 45 et 9 h, Ralph et Dave tiraient une tête de six pieds de long. La probabilité, sur terre, que deux hommes se lèvent du pied gauche n’avait rien d’exceptionnel, mais qu’ils soient collègues de bureau relevait déjà d’une coïncidence peu banale. Pourtant, s’il y avait bien quelqu’un de bonne composition, toujours joyeux et optimiste, c’était Dave. Ralph, lui, était d’une nature plus taciturne. Mais ce matin-là, je lisais dans leurs regards noirs qu’une mauvaise nouvelle venait de tomber.

« C’est inadmissible ! Il n’a jamais été question de cela. Voilà dix ans que je travaille ici, et j’ai signé le code de conduite interne : “Don’t be evil, and if you see something that you think isn’t right — speak up.” »

Ralph restait muet. Ses yeux toujours plus noirs fulminaient, et une fumée grise semblait s’échapper de ses narines comme du museau d’une locomotive à vapeur.

Je ne comprenais pas tout. Mais je savais qu’il en fallait beaucoup pour pousser mes confrères à s’autoflageller en donnant de puissants coups de coudes sourds dans les parois de placoplâtre, qui n’avaient rien demandé.

« J’ai été embauché pour rendre le monde meilleur. Pour permettre à chaque langue de garder son écriture dans l’ère numérique. Pas pour piller les données personnelles de la planète entière. J’ai l’impression de passer de la tour de Babel… à la tour de poubelle ! »

Voyant mon incrédulité se peindre sur mon visage, Ralph finit par parler.

« Philipp Schindler vient de sortir du bureau. Nous avons eu une longue discussion au sujet de l’usage du code JavaScript destiné à l’affichage des typographies. Apparemment, les équipes d’AdWords siphonnent discrètement des milliards de données, sans le moindre consentement des utilisateurs et encore moins du nôtre ! ».

Philipp Schindler était le Directeur commercial d’AdWords, la régie publicitaire et machine de monétisation des annonces, filiale de Google. L’ensemble du conglomérat regroupait pas moins de 296 entreprises sous la bannière Alphabet. En tant que dessinateur de caractères, j’avais toujours trouvé ce nom « alphabet » étrange, presque ésotérique. Google s’était donné pour mission d’organiser l’information mondiale. Chaque lettre de l’alphabet devait baptiser une filiale, afin de composer l’intégralité de la connaissance. Une mission aussi démesurée que prétentieuse.

Philipp était un homme sans qualités apparentes. Je l’avais rarement croisé jusque-là. Si ce n’est qu’il s’arrogeait quelques passe-droits à la machine à café. D’ailleurs, chacun reculait d’un pas lorsqu’il approchait. Les corps disent souvent ce que les mots taisent. Un homme sombre, comme la teinte de ses costumes, qui jurait avec le style vestimentaire détendu en vigueur dans la Silicon Valley.

Les jours suivants, l’affaire « Jedi Blue » commença à apparaître dans la presse. Ce nom énigmatique semblait tout droit sorti de l’imaginaire d’un stratège en herbe, nourri aux super-héros. « Jedi » renvoyait évidemment au maître de la saga Star Wars, dispensant ses leçons stratégiques. Cette partie de l’analyse sémiologique ne posait aucune difficulté. Pour le « Blue », il fallait se tourner vers la presse économique. Il s’agissait d’un accord secret entre Google et Facebook, une entente cachée autour de leurs systèmes d’enchères publicitaires. Le « Blue » ne laissait guère de doute : c’était la couleur de Facebook.

« Header Bidding » contre « Open Bidding ». Les forces du bien contre celles du mal. Visiblement, le fameux « Don’t be evil » avait retourné sa veste de diable et s’habillait désormais en Prada. Tout cela grâce aux milliards de dollars d’un contrat négocié dans l’ombre.

Ce qui me semblait d’abord du chinois se précisait peu à peu, au gré des articles de la presse spécialisée. Google était accusé de collusion avec Meta, maison mère de Facebook, pour fausser le système d’enchères en temps réel qui détermine l’affichage des publicités.

Partout dans le monde, lorsqu’un internaute ouvre un site ou une application, les espaces publicitaires visibles sont proposés au plus offrant par le biais de plateformes d’enchères — marché dont Google contrôle à lui seul un tiers.

Dans cette guerre pour capter l’attention et le temps de cerveau disponible, Google s’était mué en ogre omniprésent sur toute la chaîne de valeur, soupçonné de se favoriser lui-même au sein des enchères. Pour contrer cette domination, des éditeurs indépendants avaient misé sur un système alternatif, le « header bidding ». Mais pour peser face à l’ogre, il leur fallait rallier de nombreux partenaires.

Traditionnellement, les éditeurs utilisaient la cascade : la demande publicitaire partait au premier diffuseur ; s’il ne remplissait pas l’espace ou proposait un prix trop bas, elle passait au suivant, et ainsi de suite. Un peu comme un pigeon voyageur : on ne savait jamais combien de temps le trajet prendrait, ni s’il aboutirait vraiment.

Le « Header Bidding », lui, envoyait sa requête d’enchère simultanément à toutes les plateformes, en quelques nanosecondes. En retour, toutes répondaient en même temps, et la meilleure enchère était retenue. D’un point de vue capitaliste, c’était l’optimum : l’archétype de la concurrence libre et non faussée.

À l’inverse, Google avait lancé sa propre technologie : l’Open Bidding. Nom trompeur, car rien n’y était véritablement ouvert. Au contraire : les enchères s’y déroulaient dans une opacité totale.

Ralph avait parachevé ma compréhension avec des mots rares dans sa bouche :

« Ce bâtard de Philipp, pour éviter que Meta bascule dans l’équipe du « Header Bidding », leur a offert un accès privilégié à nos enchères. Un accès plus rapide, et surtout plus riche en données d’utilisateurs. Et pour ça, il a détourné, dans notre dos, les scripts de Google Fonts. »

L’argument décisif pour Meta résidait dans les données collectées via la typographie Noto, qui leur ouvraient les marchés des langues rares, exotiques ou simplement non latines. On estime que 2,7 milliards d’internautes n’utilisent pas un système d’écriture latin. Parmi eux, entre 1 et 2 milliards se servent du Noto, chiffre confirmé par le nombre d’installations Android sur les téléphones.

Grâce à ces données inédites, Facebook pouvait cibler ses publicités de façon ultra-personnalisée vers des populations jusque-là invisibles aux radars publicitaires californiens. Un marché de plusieurs milliards d’individus venait soudain de passer d’une image floue à une photo en haute résolution pour les robots publicitaires.

« En plus, ce fils de pub est couvert par la direction. Sundar, le boss du dernier niveau, a validé l’opération Jedi Blue. »

L’accès privilégié de Facebook au cœur de l’algorithme Google résultait d’un système fermé d’optimisation et de tricheries techniques, loin de tout choix transparent, ouvert, public — et encore moins démocratique.

Dave gardait le silence depuis plusieurs jours. Était-ce un renoncement ? Lui, l’apôtre du logiciel libre et de l’ouverture. Comment pouvait-il se taire autant ?

« J’ai… j’ai deux enfants dans une école privée. Ma femme ne travaille pas. Et si je démissionne, je perds mes stock-options. C’est ma retraite que je verrais s’envoler. »

Au-dessus de ma colère flottait une épaisse carapace de désillusion. À cet instant, ce n’est pas mon pays qui me manquait, ce sont mes parents. L’envie me prenait de redevenir un enfant, de mettre à distance ce réel immonde. De rembobiner le monde avant l’écriture, et de revenir à l’âge du dessin, l’âge de Pierre, Florent, Thomas. À courir derrière un ballon rond comme une orange, en riant comme un matin.

J’avais traversé un océan, écrit mille lettres une à une, vécu comme un rat de bibliothèque, travaillé des nuits entières pour maîtriser ma matière. Mon carburant était l’énergie de la connaissance et son pouvoir d’émancipation. À commencer par la mienne.

Et voilà qu’un cartel de mafieux en hoodies noirs m’avait plongé dans la pénombre. Ma liberté minuscule se brisait contre leurs caprices de démiurges. Après l’extractivisme des ressources fossiles, l’or noir avait pris un autre nom : la donnée personnelle. Et de « donnée » elle n’a que le nom. Rien n’est donné. Tout est volé.

______

Chapitre 8 : Personne ne me Bayonne.

Dès l’aube, je réveillais ma conscience.

Les relectures se font toujours à la lumière du nouveau jour. Ne serait-ce que parce que chaque matin notre œil est neuf. À trop regarder, on ne regarde plus. Alors la nuit efface nos pupilles et nous offre au matin un blanc des yeux, tout neuf, dans lequel on peut redécouvrir le monde comme une page blanche.

« Putain, Bayonne ! Mais personne ne me bayonnera. Je prendrai les baïonnettes s’il le faut. »

Ce jour-là, j’avais décidé de relever le défi d’acheter du jambon de Bayonne à Bayonne Ne Jersey, histoire d’apaiser ma frustration et ma colère aux protéines de ma région natale. Certains se jettent bien sur un pot de Nutella, d’autres enchaînent une énième cigarette. Les addictions ne se calculent pas.

Avec peine, j’avais déniché cette petite adresse : Van Hook Cheese & Grocery. Une vieille boutique dans le quartier des docks. Ici, dans les épiceries fines, la charcuterie se cache au rayon fromage.

La devanture semblait sortie d’un vieux film des années 70. Je m’attendais à voir Clint Eastwood derrière le comptoir. J’imaginais une arrière-boutique à double fond, d’où s’échapperaient un nuage de fumée et l’odeur des cigares d’un tripot clandestin. Un mafieux italien, Panama sur la tête, aurait perdu sa dernière mise : des titres de propriété du canal de Suez avec lesquels il avait fait tapis. L’infortune provenait du fameux emprunt qui avait englouti, un siècle plus tôt, une partie de l’épargne de ses parents, devenu par la suite son seul héritage. La sueur de son front transpirait l’angoisse de rentrer en slip. De toute façon, depuis la nationalisation du canal de Suez, ces actions n’avaient plus aucune valeur, sinon celle que leur accorderaient quelques collectionneurs de vieux papiers.

En lieu et place de cette fiction, une petite tête chauve et brillante dépassait à peine d’un immense comptoir en bois massif. Le dôme de ce crâne blanc ressemblait à une souris d’ordinateur ergonomique, galbe parfait et petits boutons sur les côtés.

Mon regard, lui, scruta le fond d’écran de la scène : une immense étagère en bois, remplie d’innombrables victuailles, figée là depuis soixante-dix ans. Un désordre savamment ordonné, comme mon bureau d’ordinateur… mais en vrai.

L’odeur du temps avait mêlé cire, poussière, cigare et charcuterie. Quatre magnifiques jambons de Bayonne me fixaient avec leurs yeux d’AOC. J’ignorais depuis combien de temps ils étaient là, mais leurs couleurs ne trompaient pas. L’affinage avait dépassé les 72 mois.

« Hi. Good morning », hasardai-je à lancer dans l’air, histoire de faire surgir l’hominidé de son tapis de souris. Visiblement, il regardait une série télé sur un petit poste hertzien portable. Un écran de 3 pouces noir et blanc. Comme si l’évolution darwinienne des sciences et techniques s’était figée à la porte du magasin.

Comme un têtard surpris en flagrant délit de pétard, sa tête se redressa et balaya l’espace du regard. L’endroit était si poussiéreux que ma rétine devait ressembler à une éponge neuve que j’utilise parfois, par erreur, pour essuyer le sol, et qui, aussitôt, se retrouve salie par le mépris ménager. Passant du jaune poussin au gris poussière.

« What’s up ? Que puis-je pour vous ? » Sa voix ne ressemblait en rien à son physique. Son corps frêle et chevrotant de septuagénaire contrastait avec une voix qui emplissait la pièce d’une présence enveloppante. Si j’avais été dans une droguerie, j’aurais sans doute pensé à « Barry White Spirit ». Mais ici, point de drogue — sauf, peut-être, de quoi combler les addictions d’un petit Basque en manque de chair séchée.

« Bonjour, je cherche du jambon de Bayonne. On m’a dit que je pourrais en trouver ici ? »

Le regard du maître des lieux s’illumina. Comme si j’avais prononcé un mot de passe secret ou une formule magique. Le même genre de lueur qu’un junkie en manque à l’évocation de sa drogue : méthadone, fentanyl, oxycodone, China Girl…

— « Ces jambons ne sont pas à vendre. Ils sont décoratifs. Ils ont presque cent ans. »

— « Whaoo. Effectivement. Vous ne plaisantez pas. Êtes-vous champion du monde d’affinage ? »

L’homme n’était visiblement pas disposé à plaisanter avec ces choses-là .

« Oh non. C’est un héritage. Ils ont été vieillis douze mois dans le sel de Salies-de-Béarn, dans le sud-ouest de la France. Vous connaissez la légende ? »

Soudain, j’eus l’impression d’être à Questions pour un champion ou au Jeu des mille euros. Comme si j’avais trente secondes pour répondre… ou donner ma langue au chat.

« L’histoire du sanglier ? »

Une légende qu’on racontait aux touristes. Au Moyen Âge, un chasseur aurait blessé un sanglier qui alla mourir pile dans la source salée qui allait devenir Salies-de-Béarn. Des mois plus tard, on retrouva l’animal intact, comme s’il avait juste fait une sieste prolongée. Pétrifié comme une statue qu’on pouvait trancher et vendre par six, sous blister.

« Lo saü de Salias es la sau de la vita » – le sel de Salies est le sel de la vie.

Salies-de-Béarn se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Bayonne. La légende avait donné naissance à l’invention commerciale du jambon de Bayonne. Une histoire que ma grand-mère disait tenir de sa grand-mère, qui la tenait de sa propre grand-mère… laquelle avait sans doute connu le sanglier et sa famille.

À ce moment-là, mon petit vieux du jour se mit à pousser des cris aigus de marcassin. Étonnante façon de rire. Puis il se jeta sur moi pour m’offrir une accolade aux odeurs de transpiration pimentée. Il était manifestement heureux. Et j’ignorais pourquoi.

______

Chapitre 9 : Le mur des lamentations.

Ralph et Dave avaient rédigé un communiqué de presse, bien décidés à dénoncer l’usage scélérat des données utilisateurs issues de Google Fonts.

Le titre s’affichait en typographie « Poppins Black, corps 96 » :

« 4 letters. 2 meanings. 1 choice. »

Le texte cherchait à rester diplomatique, et je l’aurais résumé ainsi : le monde manichéen tient en 4 lettres, 2 voyelles et 2 consonnes qui se défient comme deux visions du monde en duel. L’heure du choix a sonné, et l’arbitre de ce choc de titans lance : « faites vos jeux ». D’un côté du ring : les lettres formant « EVIL », casaque rouge, cheveux hirsutes, regard corrompu par la soif de victoire. De l’autre, toujours ces mêmes 4 lettres formant cette fois « LIVE », calme olympien mais résolu à rétablir la justice. 4 lettres, 2 sens, un seul choix. Don’t be evil… or live and let die.

Dave et Ralph, manquaient de sommeil ces derniers temps. De larges cernes creusaient leurs yeux fatigués.

Au fond d’eux, ils savaient que leur employeur n’était pas philanthrope. Dix ans déjà qu’ils vivaient peinards dans leur bureau discret. Le budget alloué à « Google Fonts », modeste comparé aux autres services du groupe Alphabet, suffisait largement pour bien travailler. Mais jamais il n’avait été question de piller les données personnelles des utilisateurs : une idée aux antipodes de leur mission.

« Mais pourquoi ne pas contacter les syndicats ? Eux sauraient faire plier la direction, non ? »

Ma question naïve se heurta à leurs regards vides. Avais-je prononcé un mot interdit ? inconnu ? Ou simplement mal traduit ? Je poursuivis :

« En France, on a des syndicats qui comptent. On râle souvent après les fonctionnaires, mais eux ont des syndicats puissants, capables de jouer leur rôle de contre-pouvoir face aux réformes injustes. »

Dave et Ralph échangèrent un regard incrédule devant mon ignorance. Après tout, syndicalisme et Silicon Valley n’avaient en commun que le son « si »… et avec des “si”, on mettrait Palo Alto en bouteille.

« Il n’existe aucun syndicat reconnu officiellement. Tout au plus une association de travailleurs est née quand Google a commencé à collaborer sur des projets militaires », expliqua Ralph.

Aux États-Unis, pas de syndicats puissants ni centralisés couvrant toutes les branches professionnelles, comme en Europe. Ici, la négociation se joue au niveau de l’entreprise. Et pour être reconnu, un syndicat doit obtenir la majorité des voix des salariés. Avec seulement 5 % de syndiqués, Google peut dormir tranquille : aucune épine sociale ne vient gêner le géant de la tech.

Pourtant, dans les années 50, un tiers des salariés américains étaient syndiqués. Mais en 75 ans, les employeurs ont méthodiquement détricoté ce pouvoir : pressions, licenciements, campagnes d’influence antisyndicales… Même la presse dénonçait les contestations salariales. Le rêve américain n’avait pas besoin de cette « solution socialiste ».

« Just do it », voilà la culture ici, poursuivit Dave. On te répète que tout est possible, qu’avec Dieu et de la volonté, chacun peut réussir. Il suffit d’y croire et de travailler.

Mon statut de néo-salarié aurait dû m’empêcher d’exploser. Pourtant, je lâchai : « Just fuck it ».

Puis, intérieurement, je repensai à ce mot Nike dont la prononciation me faisait rire enfant : Nike la police, Nike ta mère, Nike…

Niké, la déesse de la victoire, avait bon dos. À ses pieds, des générations d’humains jetés dans le grand bain de la compétition. Samothrace, ça laisse des traces.

Dave et Ralph plièrent le courrier. Sur l’enveloppe, le seul nom de Sundar Pichai, directeur général, apparaissait. Je comprenais que nos revendications iraient s’échouer dans la corbeille à papier de notre direction.

Au fond de moi, une colère énorme montait. J’aurais bien mis le feu à des voitures, mais n’étant pas fumeur, je n’avais pas de briquet. Briser des vitrines de banques ou d’assurances ? Pourquoi pas… mais pas celles de la Banque populaire du Pays Basque, où dormaient les quelques milliers d’euros offerts par mes parents pour m’aider à démarrer Das la vie.

La colère se fracassait contre le mur de l’impuissance. Un mur haut, large, épais. Comme un mur des lamentations psychique. Le peuple juif pleure la destruction de son temple par Rome. Moi, je pleure la destruction du Noto, ma tour de Babel, par l’empire de Mountain View (siège de Google).

______

Chapitre 10 : Le tigre

À cette période, un tigre vivait en moi.

C’était un félin sauvage qu’on pouvait voir tourner en rond dans ma cage thoracique.

Je n’irai pas jusqu’à dire que nous étions faits l’un pour l’autre, mais nous cohabitions tant bien que mal.

Son pelage rayé, jaune et noir, ressemblait parfois à un pyjama, parfois à ces bandes d’arrêt d’urgence, un zébra inquiétant qui annonçait une scène de crime. Mon esprit, habituellement paisible, prenait la couleur d’un ciel de mousson : un gris opaque comme une porte de prison.

La colère qui m’habitait avançait à pas de velours sur le carrelage noir de mes nuits blanches.

Avec ses griffes, elle traçait des sillons parallèles sur le mur de sa prison intérieure, comme des portées musicales mais sans notes.

Comme mon sommeil s’était enfui, faute de quiétude. J’avais trouvé refuge, temporairement, dans une chambre d’hôpital – un terme trop noble, car « cellule » convenait mieux.

À force de ruminer ce jedi blue, mon esprit avait fini par voir rouge le vendredi venu. J’avais perdu le sommeil, encore une fois. Une expérience d’internement forcé que j’avais déjà connue. Mais cette fois-ci, je n’étais pas seul.

« À l’aide… À l’aide… »

L’infirmier de garde, guidé par la voix, découvrit une immense cage. À l’intérieur, un tigre massif se balançait de gauche à droite.

« Homme. Sois généreux, libère-moi. Je ne te ferai aucun mal. »

Le jeune homme hésita. Après tout, 360 kg de tigre du Bengale, c’est un feu d’artifice potentiellement dangereux. Mais compatissant, et fort de sa neutralité professionnelle, l’infirmier croix-rougien ouvrit la cage en homme de paix. Aussitôt libre, le tigre claqua des mâchoires.

« Merci. Tu es courageux. Mais maintenant j’ai très faim et, puisque tu es si bon, je vais te transformer en steak. Infirmier tu étais, infirme tu seras. »

« Non ! Tu avais promis de ne pas me faire de mal ! » protesta l’infirmier.

« Ah, mais les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent, et surtout, les promesses ne remplissent pas l’estomac. »

Pour trancher leur querelle, ils décidèrent de demander l’avis de trois témoins.

Le premier fut un hêtre, un arbre de huit mètres au ramage digne d’un roi des forêts. Ils lui exposèrent l’affaire.

« Les hommes aiment m’abattre pour mon bois, dit l’arbre. Je finis souvent en allumettes. Imagine comme c’est douloureux de mourir par petits feux. Pourquoi le tigre respecterait-il une promesse faite à l’un d’eux ? Mange-le. »

La deuxième rencontre fut celle d’un ruisseau.

« Je ne suis encore qu’un bébé rivière, et pourtant les hommes me polluent et m’assèchent. Pourquoi un tigre leur serait-il reconnaissant ? Mange-le. »

Le troisième témoin fut un renard.

« Votre histoire est bien compliquée », dit le renard en fronçant les sourcils.

« Montrez-moi… Si je comprends bien, le tigre était enfermé dans cette cage ? »

« Exactement », confirma l’infirmier, laissant le tigre regagner sa place.

« Et comment l’as-tu ouverte ? » poursuivit le renard.

L’infirmier referma la porte pour faire la démonstration. Aussitôt, le renard bondit et verrouilla le loquet.

« Voilà où est ta place, tigre. La violence finit toujours par se retourner contre celui qui l’a déclenchée.»

______

Chapitre 11 : Saint-Jean-Pied-de-Port

Le repos forcé, c’est fort. Le tigre était redevenu Tigrou, et le monde, celui de Winnie l’Ourson.

J’avais éloigné cette colère obsédante. Je ne voulais pas renoncer à mon rêve de participer au Noto, d’y inscrire la graphie basque, pour que cette langue, venue de la nuit des temps, puisse poursuivre son histoire.

Aucune langue ne mérite de mourir. Mais il m’était impossible d’accepter l’allégeance de mes employeurs à ces intérêts économiques impurs. « Don’t be evil », qui était jusque-là l’incipit du règlement interne, s’était vu piétiné sans vergogne et avait littéralement été remisé aux calanques grecques d’une annexe du document.

Pour séparer les métaux lourds et polluants, on utilise une centrifugeuse : les impuretés s’éloignent du centre. La déclaration d’intention, réécrite à cette époque-là, révélait déjà le cynisme de mes employeurs.

Quelle loyauté leur devais-je encore ? À quoi bon se lever chaque matin du pied droit, si c’est pour, le soir venu, avoir envie de passer l’arme à gauche ?

Schizophrénie totale. Mon cerveau était enfermé dans une boucle infinie. Le sommeil, par son absence, avait nourri ce tigre.

Dans ces moments fragiles, les médecins me prescrivaient une molécule pour suspendre mon hamac aux branches d’un ciel étoilé. La nuit tombait comme une enclume dans le gazon, et les grillons grésillaient comme un vieux poste de radio. État gazeux et voie lactée. L’infini de la voûte céleste se faisait parachute. Et l’on sentait son corps poursuivre son vol, doucement, comme en parapente en pente douce.

Le repos, non éternel. Mais le repos tout de même.

La colère brûlante s’était éteinte. J’avais cessé d’échafauder mille et un scénarios pour repousser le sommeil. Il me restait cette colère froide.

Tôt ou tard, il me faudrait agir. Démissionner semblait la décision la plus rationnelle. Pourtant, l’injustice me paraissait encore trop lourde.

Pourquoi serait-ce toujours les mêmes qui gagnent à la fin ? Pourquoi les illusions devraient-elles toujours s’effriter ? Quels contre-pouvoirs pouvais-je exercer ?

Mon arrêt de travail me donnait l’occasion d’aller voir mon dealer de jambon. Van Hook Cheese & Grocery devait tirer son nom d’ancêtres hollandais ou flamands arrivés par cargo au mitan du XIXᵉ siècle.

Cette fois-ci, c’était moi qui apportais la came. Mes parents, en France, inquiets de mes péripéties, m’avaient préparé un doggy bag de cochonnailles, bien mieux qu’un simple filet garni. Le colis avait passé cinq jours à la douane américaine. Louche, cette barbaque sous vide. Théoriquement, les produits crus étaient interdits à l’importation. J’ignore par quel miracle ce présent, affiné vingt-quatre mois, n’allait maintenant pas faire de vieux os.

Je posai sur la table un sachet sous vide, qui protégeait de fines tranches rouges bordées de blanc. Un opinel, fin comme le nez d’un fox-terrier, me permit d’ouvrir l’emballage anaérobique. Le « pschhhh » certifiait que la fraîcheur avait tenu tout le voyage.

Mon épicier ouvrit soudain ses yeux de maquereau écarquillés. Peut-être le merlan frit aurait-il convenu aussi. L’odeur des Landes réveillait visiblement en lui un chromosome ancestral. Une madeleine de Proust sans littérature. Un souvenir d’enfance.

« Quand j’étais petit, je suis venu une fois en France. On avait débarqué en bateau au Havre, puis enchaîné les trains jusqu’à la gare de Biarritz. Là-bas, j’ai rencontré mes grands-parents pour la première fois. »

Je l’écoutais sans l’interrompre. Je sentais comme un ressac de souvenirs remonter à la surface avec un énorme sac.

« Ce jour-là, on avait fêté mon anniversaire. J’avais 10 ans, c’était juste après la Libération, en 1946. Mon grand-père avait décroché deux énormes jambons, restés cachés à l’abri des regards affamés pendant toute la durée du conflit. Puis, avec une perceuse, il avait percé dix trous pour y planter les bougies. Les tranches du gâteau ressemblaient à du gruyère. Et moi, je soufflais sur cette odeur de fumé. Une odeur que je retrouve aujourd’hui dans ton sachet », conclut-il en se tournant vers moi.

« Et si on buvait un petit kir ? »

La suite devint rapidement confuse : souvenirs de vacances en France, d’une grand-mère originaire de Saint-Jean-Pied-de-Port, de randonnées en montagne avec son père, des Allemands qui étaient tous des nazis, des cousins collabos, des ragots de voisine, ceci, cela… Et toujours, chaque phrase se terminait par un laconique et alcoolique : « De toute façon, on ne peut plus rien dire. »

Il interrompait régulièrement son récit décousu d’une question insistante : « Tu reprendras bien un autre verre ? »

_______

Chapitre 12 : Old Dominion

Ce matin-là, après quelques semaines d’arrêt forcé, Dave avait décidé de m’emmener « côté serveur » pour marquer mon retour au travail. Nous avons pris la route vers le nord de la Virginie, cap sur Ashburn, à 350 km de là.

Cette petite ville de 40 000 habitants concentre la plus forte densité de data centers au monde. On estime qu’environ 70 % du trafic Internet mondial y transite à un moment donné.

L’arrivée des câbles sous-marins venus d’Europe et d’Afrique avait offert à Ashburn une position stratégique. La proximité de Washington D.C., avec toutes ses administrations centrales, exigeait d’immenses infrastructures numériques. Globalement, c’était l’une des régions les plus sécurisées du monde. Le Pentagone veillait.

Et puis, dernier atout indispensable pour faire tourner cette plaque tournante des données : l’énergie y est abondante et bon marché. Dominion Energy, qui alimente la Virginie du Nord, est l’un des plus grands fournisseurs d’électricité des États-Unis. Principalement grâce au nucléaire, mais aussi à quelques centrales thermiques au charbon.

Leur nom, « Dominion », est en soi tout un programme. Les étymologistes grimaceraient sans doute si j’osais dire qu’il s’agit d’un équivalent de « domination ». Le mot vient du latin Dominus : « le maître, le seigneur ». Ou, selon ma propre étymologie, Dominius, c’est « celui qui est sur le dos des minus ».

Dans l’histoire politique, un « dominion » désigne un territoire dépendant mais autonome, comme à l’époque de l’Empire britannique avec le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ou encore l’Irlande.

La Virginie est surnommée « Old Dominion » depuis qu’un roi d’Angleterre lui avait accordé ce titre, en remerciement de sa loyauté durant la guerre civile.

Loyauté, domination, colonies, empire… Dominion Energy produisait le carburant nécessaire au fonctionnement de ces nouveaux temples.

Dave tenta de m’expliquer le principe du CDN (Content Delivery Network). Une technologie à la fois simple et puissante, qui permet de répliquer les données numériques afin de répartir leur consultation à travers le monde. Par exemple, lorsqu’un Indien charge une page web américaine, il s’agit d’éviter que ses données traversent deux océans et des dizaines de milliers de kilomètres. Pour cela, on copie les données aux quatre coins du globe. Ainsi, l’internaute de Calcutta n’a pas à calculer la distance qui le sépare des données : les données sont déjà répliquées dans les baies de serveurs de Mumbai.

Après quatre heures de route dans une berline de location, mes jambes étaient heureuses de se dégourdir. Pour pénétrer dans le sanctuaire, nous devions offrir nos pièces d’identité en offrandes. Nos bagages furent passés au peigne fin — le genre de peigne utilisé pour traquer les poux. Au bout du peigne, derrière l’écran de son rayon X, un homme qui en connaissait un rayon sur tout ce que transporte la nature humaine dans ses sacs.

Sécurité oblige : depuis le 11 septembre, toutes les infrastructures stratégiques bénéficiaient d’une double protection. L’État fédéral mettait à disposition des agents pour superviser les entrées et sorties. Certaines zones restaient encore plus surveillées : zones tampons, clôtures barbelées, barrières anti-véhicules pour contrer les attaques à la voiture bélier. On aurait presque pu imaginer des douves peuplées de crocodiles, des créneaux garnis d’archers, et des bassines d’huile bouillante à renverser en dernier recours sur les assaillants.

La technologie moderne est moins laborieuse : empreintes biométriques, photographie d’iris, scanner rotatif.

Notre badge devait s’autodétruire au bout de 12 heures. Valable une seule fois. Ce jour-là et pas un autre. Un ingénieur du site nous guida vers la partie la plus ancienne : sans doute la première aile du data center, installée à sa construction en 2010. On y trouvait un serveur modeste, équipé d’un processeur 8 cœurs et de 32 Go de RAM. Bien rangé dans son rack.

« Ah, te voilà ma petite chérie », s’exclama Dave en apercevant la vieille machine. « Ça fait dix ans qu’on vit une relation à distance. »

Administrer un serveur, c’est un peu comme une relation épistolaire. On se connecte à distance, via un petit protocole « ssh ». Une sorte de chuchotement sécurisé, mais chut, c’est un secret. Une fois le protocole accompli, on est comme jumelés. Depuis son ordinateur local, on pilote à distance les faits et gestes de son administré.

Ce jour-là, Dave dut intervenir physiquement. Habituellement, la partie logicielle — le software — suffisait. Mais cette fois, il fallait toucher au hardware, la matière brute. Deux disques durs à installer : l’un pour accroître la capacité de stockage, l’autre pour assurer une copie de sauvegarde. Notre tour de Babel typographique tenait dans un boîtier métallique rectangulaire, à peine de la taille d’un livre de poche.

Tournevis en main, courant 12 volts et composants made in China. Dave bricola une dizaine de minutes. Pour ne pas le déranger, je m’étais assis au fond de la salle. J’écoutais le silence sacré du sanctuaire digital. Un léger bourdonnement formait la toile sonore, tandis que plus loin, des dizaines de ventilateurs géants achevaient de dissiper les calories produites par le silicium des machines.

Le digital n’avait pas grand chose de tactile. Ma main glissait le long du rack, masquant une à une les diodes lumineuses aux couleurs primaires. La pénombre ajoutait une impression mystique. Sans le savoir, je me tenais à côté d’une quantité astronomique de données. Avec ces zéros et ces uns, enfilés comme des perles sur un collier, on pourrait sans doute faire le tour de la galaxie. Toute la connaissance accumulée depuis la nuit des temps tenait dans ce vulgaire bâtiment industriel, posé sur quelques hectares d’un ex-terre arable. Pourtant, Babel s’élevait haut vers le ciel, vers Dieu ou son représentant. Ici, la spiritualité était très terre à terre : nous mesurions un terrain de football.

« Voilà. Je redémarre. Et on aura une machine comme neuve. »

Dave avait le goût d’économiser les choses. Ce serveur, vieux de dix ans, tournait comme un jeune premier. Il avait obtenu l’autorisation d’y installer un système Unix — véritable « deux-chevaux » des systèmes d’exploitation — une machine increvable.

Les ingénieurs avaient d’abord râlé. Eux qui passaient leur temps sur des bolides ultra-blindés, phares au tungstène et jantes chromées. Mais l’entregent de Dave avait eu raison d’eux. On lui avait accordé l’administration directe de cette vieille machine.

« Tu verras, je te donnerai la clef ssh, pour que tu puisses mettre à jour les fichiers. »

______

Chapitre 13 : Imperium hotel

Depuis quelques semaines, j’avais retrouvé le rôle du salarié modèle. Chaque matin, je me forçais à saluer mes collègues d’un « tcheck » matinal. Un peu comme une bise, mais avec le revers de la main. L’idée était simple : ne pas franchir leur « love radius », cette zone virtuelle qui correspond à la distance circulaire pouvant être atteinte par leurs bras tendus. Imaginez une bulle personnelle, dont chacun serait le gardien. Pas d’intrusion, pas de contacts imposés, pas de gestes déplacés. Une « safe zone » portative.

Mais ce vernis de courtoisie ne résistait pas longtemps. Chaque matin, Philip, le directeur commercial, fonçait sur moi avec sa familiarité agressive :

« Hey ! Mais c’est Tiger Typo ! Alors, tu as enfin appris à écrire ? »

Son ton, mélange de cynisme et de paternalisme. Un mépris de classe sortait de sa bouche comme un couteau dans du beurre. Sa chemise, parfaitement tirée à quatre épingles, me donnait envie de lui tirer dessus. Il avait pour lui d’être grand, ce qui lui permettait de cacher plus facilement la petite bedaine qu’il entretenait malgré un abonnement à la salle de sport.

Un jour, il me lança, faussement complice : « On organise une petite fête surprise pour l’anniversaire de Sundar. Pas pour le repas, mais si tu veux, tu peux passer au cocktail. On aura du jus de goyave. T’es pas goy, au moins ? »

Puis, en tribun satisfait de sa propre bêtise, il poursuivit sa tournée matinale sans même attendre ma réponse. Mon café, qui était resté sagement dans son gobelet, et qui avait tout entendu de la conversation, me regardait avec des yeux noirs, et je pouvais lire dans ses pensées comme dans du marc de café : « Tu vas quand même pas accepter l’invitation de cet empafé ! »

L’après-midi, je reçus la version numérique de l’invitation : un Google Doc détaillant le lieu et l’heure de la « cocktail-rooftop-pool-party » organisée pour les 50 ans de Sundar Pichai, le PDG de Google. Il était précisé que la fête devait rester secrète, que nous devrions patienter en silence, et que l’heure exacte d’arrivée de Sundar n’était pas garantie. Bref, une « Surprise Party » dans les règles.

Le plan : attendre l’illustre invité derrière le paravent végétalisé de la piscine extérieure du Royalton Hôtel, sur Park Avenue. Un décor luxueux, raffiné, avec vue imprenable sur l’Empire State Building. Un cadre grandiose.

Mais une idée fulgurante me traversa : il fallait agir. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, je m’élançai sur mon ordinateur, seul le clavier Qwerty ralentissant mon élan. En quelques secondes, j’avais trouvé la perle rare : l’hôtel Imperium, un établissement miteux noté 1,6/5 sur TripAdvisor.

L’avantage de cette société de la délation, c’est qu’il était maintenant simple de dénoncer, avec une économie de clics, les pires rades aux murs de carrelage cabossés. Les avis étaient un régal : « piscine intérieure silencieuse comme un tombeau, carrelage beige et transats en plastique déprimants ». Le monde entier semblait désormais réduit à une note sur cinq. D’un côté, des restaurants à burrata 5/5, capables d’attirer des foules prêtes à patienter des heures sous la pluie ; de l’autre, les perdants qui trichaient en achetant des commentaires positifs : « une boisson offerte contre un avis en ligne »

Ce jour-là, je sentais monter en moi une joie nouvelle, une allégresse singulière. Mon arme : la typographie « Limelight », utilisée par Philip pour son invitation.

C’est le genre de caractère qui rappelle le style Art déco des années 1920, avec des contrastes marqués. On est chez Gatsby le Magnifique. Ça brille, ça vibre, ça swingue, on entend le champagne s’ouvrir sur de grands éclats de rires typographiques. Au fond de moi, un probable mépris de « casse » s’exprimait. Cette typographie ne m’avait rien fait, mais je la trouvais aussi vulgaire que Philip. Par chance, c’était l’une des typographies les moins utilisées. Elle se classait en 634e position dans le classement. C’était rare, mais je n’avais aucun respect pour elle.

En vérité, mon plan ressemblait à un kidnapping digital de 48 h. Une rançon minuscule : le plaisir de voir, après-demain, toute cette cour de flatteurs tourner en rond autour d’une piscine de troisième zone, avec ses chaises en plastique jaunâtres. Certains riraient jaune, d’autres seraient verts de rage. Moi, j’avais juste hâte d’être jeudi.

______

Chapitre 14 : Le dernier cahier.

La nuit suivante fut courte. Mon esprit s’emballait, mes idées fusaient. Comme des boulets de canon lancés par le baron de Münchausen, je chargeais mes Ottomans à moi : Philipp, Sundar, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates. Tous se trouvaient ligotés au sommet d’un immense data center en forme de palais turc, tandis qu’un bourreau bourru leur chatouillait la plante des pieds avec un câble USB dénudé.

Au réveil, je décidai d’aller voir mon grossiste en jambon de Bayonne. Je ne connaissais pas son nom, mais une certaine proximité s’était installée depuis la fois où j’avais dû l’aider à se mettre en pyjama. Ce soir-là, il avait tant bu que j’avais dû fermer le rideau métallique de sa boutique, puis le hisser au second étage par un étroit escalier en colimaçon, conçu pour des gabarits legers. Ce soir-là, le freluquet m’avait semblé être une enclume. Sa chambre, aussi en désordre que son magasin, ressemblait à une échoppe de brocanteur. Même ses draps étaient une pièce de collection : un modèle 1975, probablement lavé une fois l’an.

« Hey, welcome ! Mais que fais-tu là, petit Basque ? »

Sa surprise semblait sincère. Peu de clients attendaient l’ouverture du magasin derrière le rideau de fer.

« Je viens t’acheter du jambon de Bayonne New Jersey… enfin, du jambon normal du coin. C’est pour faire une blague à mes parents. Je vais bientôt les voir, ça va les faire rire. »

« Viens, entre, j’ai quelque chose pour toi. »

Nous entrâmes dans la boutique encore fraîche du matin. Visiblement, il venait de passer la serpillière et le sol mouillé offrait un reflet irrégulier du plafond. Nous passions de l’autre côté du fond d’écran par une discrète porte. Derrière, point de tripot, mais une simple cuisine vintage.

Il me tendit un cahier d’écolier, jauni par le temps. L’écriture à la plume révélait son antiquité, et l’odeur mêlée d’encre séchée et de placards fermés en confirmait l’âge.

À l’intérieur, de splendides dessins d’enfant semblaient me fixer. J’en restais bouche bée, le cœur battant comme une montre déréglée.

« J’ai fait tout ça l’été de mes dix ans, chez mes grands-parents. »

En feuilletant, je retrouvais des scènes familières du pays basque : un chasseur et son sanglier, les sommets des Pyrénées, l’océan et ses vagues géantes.

Mais, malgré un intérêt certain pour l’art pictural enfantin, c’était la dizaine de pages du début qui capta mon attention.

« Je connais cette écriture ! Mais… mais… c’est Louis Colas ! »

À cet instant, mon petit vieux manqua de faire un infarctus. Son regard habituellement zigzaguant était devenu orthogonal et pointu. Ses pupilles étaient compressées par un regard perçant. Sa bouche, en cul de poule constipée, s’ouvrit d’un coup sec pour me dire :« Comment connais-tu mon père ? »

C’était un moment clé, une pièce de puzzle qui soudain éclaire toute l’image. Le point d’équilibre dont dépendait la suite de l’histoire. Une sorte de clef de voûte narrative portant sur ses épaules la réussite — ou non — de la suite de l’histoire.

« J’ai fait ma thèse sur lui ! J’ai étudié ses archives pendant des mois. J’ai déchiffré des dizaines de cahiers comme celui-ci. Je croyais les avoir tous lus ! »

« L’été 46, en France, il m’avait prêté ce carnet pour dessiner. Mon père était un sacré dessinateur. L’enfant agité que j’étais s’était soudain calmé. Je pouvais rester des heures à griffonner. Regarde celui-ci : Charlemagne attaquant à Roncevaux. Et là, Vercingétorix serrant la main du général de Gaulle. »

La panoplie des héros français me laissaient indifférent. Mais me plonger dans le décryptage de ces dix pages manuscrites mettait ma patience à rude épreuve.

« Mais Louis Colas est mort en 1929 ? »

Évidemment non. J’avais devant moi son fils, qui disait avoir eu dix ans l’été 1946. Les dates se brouillaient dans ma tête : 1929, 1936, 1946.

« Mon père a fui la France en 1929. Il a embarqué sur un cargo à Bilbao et a débarqué ici, à Bayonne (NJ). À son arrivée, c’était le jeudi noir : la Bourse de New York s’effondrait, entraînant son rêve d’Eldorado. Il avait quitté la France avec une petite fortune, mais s’est retrouvé dans un pays où l’on payait son pain avec des brouettes de billets.

Il avait soixante ans quand il rencontra ma mère, la fille des Van Hook, une famille d’épiciers de génération en génération. Son origine française servait de caution pour vendre fromages et victuailles du vieux continent. Ils s’aimèrent malgré la différence d’âge, et je naquis en 1936. J’étais leur petit “Front populaire”. Mon prénom, c’est Léon ! »

______

Chapitre 15 : Lauburu.

Léon m’avait laissé photographier les pages de son carnet, convaincu que ses dessins de jeunesse m’intéresseraient. Mais ce n’étaient pas ses croquis qui m’attiraient : je savourais le déchiffrage des pattes de mouche de l’écriture de son père. Ces écritures d’autrefois, fines et régulières, ressemblaient à des enluminures. Surtout les majuscules, qui semblaient ciselées.

Louis Colas y avait relaté les derniers mois passés en France, en 1929. Je m’installai donc avec un paquet de pop-corn salés, prêt à avaler l’ultime chapitre de son histoire.

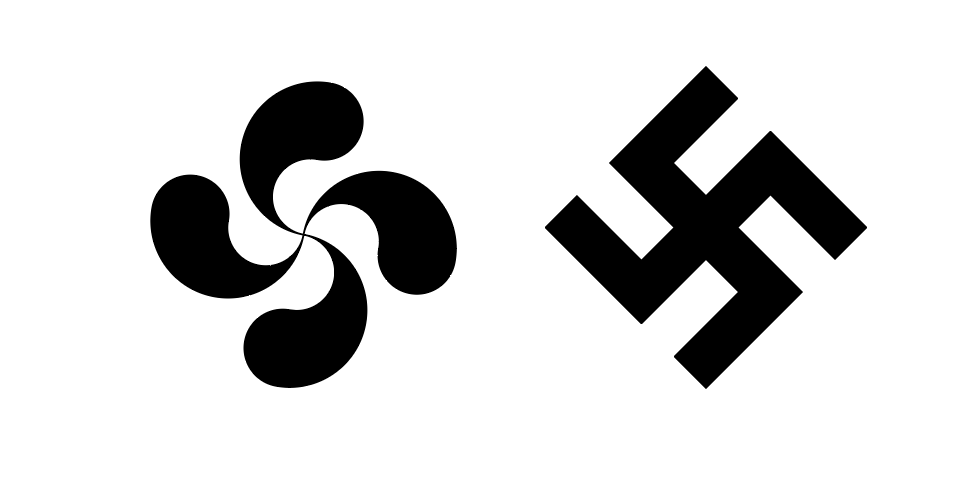

La Société archéologique des Basses-Pyrénées, dont Louis Colas était membre, avait accueilli la visite d’Otto Rahn, archéologue allemand. Il était venu avec deux objectifs. Le premier : établir un lien entre le lauburu et la svastika, pour « prouver » que le signe basque n’était qu’une variante locale d’un symbole solaire aryen.

Pour Louis Colas, il était impensable de cautionner une telle thèse. Le lauburu incarne la vie et la prospérité, enracinées dans la culture basque, tandis que la croix gammée n’est qu’un ancien symbole solaire indien perverti en emblème de haine par les nazis. Souvenez-vous : la langue basque est antérieure aux langues indo-européennes ; il en allait de même pour ses symboles.

Le lauburu naît de la douceur maternelle d’une terre généreuse qui enlace de son amour. La croix gammée, elle, n’est qu’une mécanique d’angles droits qui tournent à rebours de l’histoire.

Sous ses airs de gendre idéal, Otto Rahn cachait une face plus sombre. Financé par de riches industriels nazis, persuadés d’une supériorité aryenne millénaire, il disposait d’un crédit illimité et cherchait à enrôler Louis Colas. Mais au-delà de ses fantasmes pseudo-généalogiques, Otto nourrissait une autre obsession. C’est elle qui avait bouleversé Louis.

Une querelle éclata entre les deux hommes. Nous étions en février 1929, le moment même où Louis Colas disparut de la circulation.

Otto poursuivait un autre mythe archéologique. Proche de Himmler et des futurs dignitaires nazis, il avait publié plusieurs livres pseudo-historiques. L’un, consacré à la quête du Saint Graal, donna lieu à des fouilles à Montserrat, en Espagne, pendant la guerre. Mais plus encore que les légendes cathares, Otto rêvait de retrouver le trésor de Charlemagne, perdu par Roland à Roncevaux en 778.

La Chanson de Roland, écrite trois siècles après l’événement, attribuait l’attaque aux Sarrasins. Les historiens modernes, eux, avaient largement rétabli les faits : ce furent les Vascons qui se liguèrent contre l’impérialisme de Karolus Magnus. Ils écrasèrent l’arrière-garde du seigneur d’Aix-la-Chapelle. Roland, fanfaron, refusa de sonner son olifant pour demander du renfort, et les rudes Vascons mirent en miettes cette armée étrangère à leurs yeux.